„Keine unkontrollierten und risikounangemessenen Gewinne!“

4. September 2023

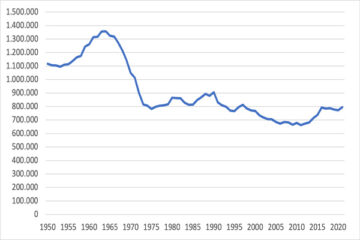

Bremens Stadtwerke wurden im Jahr 1999 in swb AG umbenannt und privatisiert – inklusive Trinkwasserversorgung. Die Stadt hat inzwischen nicht einmal mehr eine Minderheitsbeteiligung, sondern nur noch eine Erinnerungsaktie. Wissenschaftler der Hochschule Bremen sahen diese Entwicklung kritisch, forschten darüber und veröffentlichten nun ein Buch.

Interview mit Prof. Dr. Ernst Mönnich

ÖkologiePolitik: Herr Prof. Mönnich, warum haben Sie sich für Wasserwirtschaft zu interessieren begonnen? Und warum zusammen mit anderen Experten ein Buch darüber veröffentlicht?

Prof. Dr. Ernst Mönnich: Das Interesse an Umweltthemen stammt bereits aus meinen Studienzeiten. Damals wurden gerade die Thesen des Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums veröffentlicht. Aus theoretischem Interesse wird nachhaltiges Engagement aber vor allem durch persönliche Betroffenheit. Während meiner Zeit an der Fernuniversität in Hagen haben wir in der Nähe einer Müllverbrennungsanlage gewohnt. Dann wurden im Seveso-Kontext Dioxin-Emissionen diskutiert und eine Bürgerinitiative gegründet. Durch Mitwirkung im Planfeststellungsverfahren für Nachrüstungen konnten wesentliche Verbesserungen für den umweltverträglichen Betrieb erreicht werden. Mit meinem Wechsel nach Bremen gab es Anfragen aus den hiesigen Entsorgungsbetrieben für eine Unterstützung zu wirtschaftlichen Themen. Dieses Motivationsmuster galt wohl für das ganze im „Zentrum für Public Management“ der Hochschule Bremen entstandene Team, das nun seit 20 Jahren kooperiert. Hieraus sind kontinuierliche Forschungsaktivitäten entstanden, die in einem Projekt für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt kulminierten, das von 2008 bis 2012 dauerte. Insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern ist der Bereich der Abwasserentsorgung organisatorisch mit der Wasserwirtschaft verbunden. Und die Privatisierungsmode hat dort nach der Wende eher zugeschlagen. Daher war es logisch, in der Folge nicht mehr allein den Entsorgungsbereich zu untersuchen, sondern den Verbund von Wasser- und Abwasserwirtschaft.

Können Sie positive und negative Beispiele für Privatisierung in Deutschland und Europa nennen?

Einen „Wasserkrieg“ wie im bolivianischen Cochabamba gibt es nicht. Es kommt für eine Bewertung darauf an, welche Ergebnisse man betrachtet. Fangen wir mit Bremen an: Die Wasserprivatisierung Mitte der 1990er-Jahre war eher ein unbemerkter Kollateralschaden der Stadtwerkeprivatisierung. Die war nicht nur Folge des neoliberalen Zeitgeistes, sondern für das Haushaltsnotlageland Bremen fast unvermeidlich, um die Rettung der Stahlwerke zu finanzieren und Folgen des Vulkan-Konkurses abzufedern. Dem folgte dann eher ohne Not die Privatisierung der Entsorgungsbetriebe mit hohen einmaligen Einnahmen. In allen untersuchten Bereichen gab es in ökologischer Hinsicht keine gravierenden Probleme. Die negativen Folgen betrafen eher die wirtschaftlichen und fiskalischen und partiell die sozialen Auswirkungen mit Dumpinglöhnen im Abfallbetrieb. Uns hat daher vor allem interessiert, aus der Literatur hervorgehobene Positivbeispiele wie Rostock in unser Untersuchungsportfolio aufzunehmen und ansonsten aus einer Mischung von Fallbeispielen der Städte einen vielfältigen Erfahrungshintergrund im Leitfaden für praktisches nachhaltiges Handeln der Kommunen umzusetzen. Als deutsches Negativbeispiel von Wasserprivatisierung ist in der Öffentlichkeit vor allem Berlin bekannt. Hier hat aus unserem Team Benno Reinhardt den Wassertisch juristisch beraten. Untersuchungen im europäischen Rahmen haben wir nicht selbst durchgeführt. Darum wird in der aktuellen Veröffentlichung eine umfassende Vergleichsstudie der TU Wien zusammenfassend wiedergegeben. Hier ergibt sich, ungeachtet der in Deutschland geäußerten Kritik an der Kleinteiligkeit der kommunalen Wasserwirtschaft, dass dieses kommunale und gemeinwirtschaftliche Organisationsmodell im europäischen Vergleich deutliche Vorteile bietet.

Warum privatisieren Kommunen die Wasserwirtschaft?

Ausgehend von Bremen gingen wir zunächst davon aus, dass insbesondere hoch verschuldete Kommunen zum Mittel der Privatisierung von Teilen der öffentlichen Daseinsvorsorge greifen. Dies bestätigte sich an Beispielen wie Berlin und Braunschweig. Nicht ins Bild passten allerdings die ostdeutschen Kommunen, wo kurz nach der Wende die Privatisierung – auch gepuscht durch den Einfluss der Bundesregierung – eine Reaktion auf die erheblichen Investitionsbedarfe in allen Infrastrukturbereichen war. Hierbei spielte sicher auch Unkenntnis über die sehr guten Refinanzierungsmöglichkeiten im Wasser- und Abwassersektor sowie allen gebührenfinanzierten kommunalen Aufgaben ohne Konkurrenzdruck eine Rolle. Diese Unkenntnis wurde von Beratern ausgenutzt, die völlig überdimensionierte Einrichtungen empfahlen. Betrachtet man die Entwicklung summarisch, so sind alle Kommunen gut gefahren, die nicht auf den Privatisierungszug aufgestiegen sind. Modelle, wo ebenfalls verschuldete Kommunen mit dem Einstieg in überregional orientierte Unternehmen auf eine Entwicklung nach französischem Muster setzten – Dortmund und Bochum mit Gelsenwasser –, haben sich ebenfalls nicht durchsetzen können. Dagegen bot der Verband kommunaler Unternehmen mit seinen Instrumenten des Branchenbenchmarking und der Trend zur Kooperation im regionalen Umfeld durchaus Möglichkeiten, Effizienzreserven zu heben. Diese organische Anpassungsstrategie wird sich mit Problemen von Wasserknappheit einerseits und steigenden Anforderungen an die Abwasserbehandlung andererseits – vierte Reinigungsstufe, Klärschlammverbrennung – zukünftig noch verstärken.

Warum ist die Wasserwirtschaft für private Investoren interessant?

Wasserwirtschaft ist für private Investoren überall interessant, wo stabile Finanzierungsbedingungen diesen elementaren langlebigen Infrastrukturen ein sicheres und profitables Geschäftsfeld für die kapitalintensiven Rohrleitungsnetze bieten. Dieses ist im deutschsprachigen Raum praktisch überall gegeben. Allerdings ist der Anschluss aller Haushalte ohnehin nur über eine Kooperation mit Kommunen unter Nutzung des öffentlichen Wegenetzes realisierbar. Da die Wasserversorgung – bis auf wenige Einzelgebäude mit Brunnenversorgung im ländlichen Raum – eine kommunale Pflichtaufgabe darstellt, muss man sich allerdings fragen, warum die dann nicht gleich kommunale Betriebe selbst realisieren. Bezieht man die Abwasserentsorgung mit ein, so sind aus ökonomischer Sicht zunächst identische Merkmale festzustellen: natürliches Monopol, kapitalintensiv, Infrastruktur-Lebensdauer ca. 80 Jahre. Aus rechtlicher Sicht kommen der Anschluss- und Benutzungszwang und die Einstufung als hoheitliche öffentliche Aufgabe hinzu, für die private Anbieter nur als beauftragte Dritte tätig werden können. Langfristig stabile Geschäftsfelder mit geringen Umsatzschwankungen und geringem Entgeltausfallrisiko sind der Traum eines jeden Investors. Ein Ausstieg wird nur dann erfolgen, wenn – wie im Falle London/RWE – Regulierungsbehörden die Erlösmöglichkeiten drastisch drücken. Diese Bedingungen gelten allerdings auch für die kommunalen Betriebe oder deren Zusammenschlüsse auf regionaler Verbandsebene selbst. Eine Regulierung durch die Bundesnetzagentur findet in Deutschland nur für die Energienetze statt und bietet Betreibern bei effizientem Betrieb dennoch risikoangemessene Renditen.

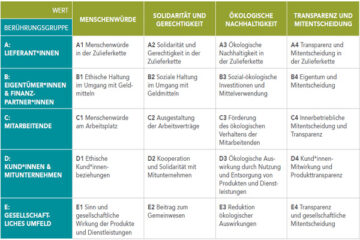

Wie würden Sie eine „gemeinwohlorientierte Wasserwirtschaft“ definieren?

Die Versorgung mit Gemeinschaftsgütern funktioniert nach Elinor Ostrom staatsfrei nur in kleinen Gemeinschaften, die die Leistungserbringung, Finanzierung und Kontrolle kollektiv steuern – wie z. B. bei Energiegenossenschaften in überschaubaren Nachbarschaften. Für die Wasserwirtschaft in Großstädten ist es nicht sinnvoll. Als Aufgabe der Daseinsvorsorge ist sie Teil der wirtschaftlichen Betätigung von Gemeinden. Da beim Trinkwasser die Nutzer der Leistung und der Umfang des Leistungsbezugs festgestellt werden können, ist auch die Umlage der Kosten und eine angemessene Eigenkapitalverzinsung in Ordnung. Bei der privaten Versorgung durch die swb, eine Tochtergesellschaft des EWE-Konzerns, gibt es in Bremen keine Transparenz und keine Kontrolle. Die Geschäftszahlen kommunaler Versorger müssten im Regelfall über kommunale Beteiligungsberichte transparent sein. Angesichts der großen Spannweite von Trinkwassertarifen in Deutschland gab es in der Vergangenheit die Vermutung, nicht nur Topografie und Bevölkerungsdichte – als wichtige Determinanten der Kosten – seien hierfür verantwortlich. Kommunalpolitiker sollten daher die Wasserversorgung nicht als Instrument der Quersubventionierung Not leidender öffentlicher Bereiche verstehen, sondern die Tarife kontrollieren. Neben einem in Zeiten sozialer Spaltung auch für sozial schwache Mieter zahlbaren Preis ist dabei auch auf Probleme des Leistungsausschlusses bei Zahlungsverzug zu achten. Der Tarif bietet einerseits Anreize zum sparsamen Verbrauch und kann aber zugleich bewirken, dass Menschen ohne Strom und Wasser in ihrer Wohnung sitzen. Selbst Not leidende Vermieter, die für die Wasserrechnung keine Vorkasse leisten konnten, wurden in letzter Zeit beobachtet. Dieses Problem tritt im Bereich der Abwassergebühren nicht auf. Hier gibt es keine technischen Vorkehrungen für den Leistungsausschluss. Für säumige Gebührenschuldner trägt die Gesamtheit der Nutzer das Gebührenausfallwagnis. Ob Kommunen die Gebühr tatsächlich nur in der Höhe der angemessenen Kosten festlegen, ist Gegenstand verwaltungsgerichtlicher Verfahren. Jüngst hat hierzu das Oberverwaltungsgericht NRW den Spielraum bei der Eigenkapitalverzinsung sinnvoll eingeschränkt. Ungeachtet der Schwerfälligkeit verwaltungsrechtlicher Prüfungen ist daher unsere Einschätzung immer noch tragfähig, dass eine kommunale Aufgabenerfüllung eine wirksame und nachhaltige Fortentwicklung einer gemeinwirtschaftlichen Lösung darstellt.

Auf was sollten Kommunen besonders achten, damit die Gemeinwohlorientierung nicht auf der Strecke bleibt?

Aufgaben der Wasserwirtschaft können mindestens kostendeckend betrieben werden. Andere Aufgaben wie Kultur oder Straßen sind dagegen defizitär. Die für die Straßenunterhaltung zuständige Behörde in Bremen freut sich daher stets, wenn der Betreiber des Abwassernetzes es erneuert, weil er zur Wiederherstellung der Straßendecke verpflichtet ist. Für diese Anreize zur Doppelnutzung meiner Gebühren habe ich Verständnis. Kein Verständnis habe ich dafür, wenn Kommunalpolitiker nicht die Bereitschaft aufbringen, Grund- und Gewerbesteuern zu erhöhen, wenn dieses notwendig und möglich ist. Kein Verständnis habe ich auch dafür, wenn Kommunalpolitiker aus Aufgaben der Wasserwirtschaft durch PPP-Modelle einmalige Einnahmen generieren – wie z. B. in Berlin, Bremen und Braunschweig –, die am Ende nur Betreibergesellschaften unkontrollierte und nicht risikoangemessene Gewinne bescheren. Für Berlin war ein erfolgreiches Volksbegehren zur Korrektur notwendig. Die Stadt Rostock hat sich eigeninitiativ 2018 aus dieser Falle nach 25 Jahren Privatisierung befreit. Wie sich der Bremer Senat verhält, wird man in Kürze wissen.

Herr Prof. Mönnich, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.

Bei der Beantwortung der Fragen haben auch die anderen Herausgeber des Buchs „Wasserwirtschaft zwischen Gemeinwohl und Profit“ mitgewirkt.

Buchtipp

Arno Gahrmann, Ernst Mönnich, Malte Moewes, Benno Reinhardt (Hrsg.)

Arno Gahrmann, Ernst Mönnich, Malte Moewes, Benno Reinhardt (Hrsg.)

Wasserwirtschaft zwischen Profit und Gemeinwohl

Erfahrungen – Denkansätze – Perspektiven

Kellner, April 2021

194 Seiten, 16.90 Euro

978-3-95651-287-2