„Angst engt das Denkvermögen ein“

2. August 2021

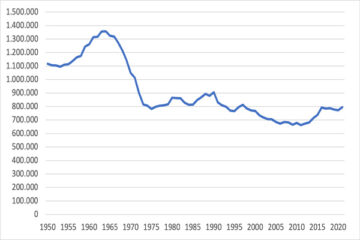

Unser Wohlstand wird seit Jahrzehnten von unten nach oben umverteilt. Und das Wirtschaftswachstum kommt fast nur noch der Oberschicht zugute. Da die gegenwärtige Politik der breiten Bevölkerungsmehrheit mehr schadet als nützt, dürfte sie eigentlich demokratisch kaum durchsetzbar und aufrechtzuerhalten sein. Doch das ist sie. Warum?

Interview mit Gisela Bergmann-Mausfeld

ÖkologiePolitik: Frau Bergmann-Mausfeld, obwohl Armut und Unsicherheit zunehmen, stoßen die aktuellen Verhältnisse noch immer auf breite Zustimmung. Wie ist das erklärbar?

Gisela Bergmann-Mausfeld: Die seit Jahrzehnten wachsende soziale Ungleichheit sowie berufliche und soziale Unsicherheit wirken enorm auf die Psyche der Betroffenen ein. Vor allem Angst macht sich breit. Da Angst das Denkvermögen einengt, sind neue Wege schwerer zu denken. Man bleibt eher beim Gewohnten. Dies ist eine Verarmung des Denkens. Verarmung findet sich aber auch in der konkreten finanziellen Lage vieler Menschen. Dies wiederum bedeutet eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe, führt zum Rückzug, zu Scham- und Schuldgefühlen, zu depressiven Entwicklungen und damit zur Passivität bis hin zur Lethargie. Wird die neoliberale Rahmenerzählung mit ihrem Gesellschafts- und Menschenbild verinnerlicht, beschleunigt sich diese Entwicklung.

Welches Gesellschafts- und Menschenbild meinen Sie?

Vor allem die Erzählung, dass die gesellschaftliche Welt durch ihre Komplexität für den Menschen nicht mehr verstehbar und somit auch nicht mehr rational steuerbar sei. Und dass allein der Markt diese Komplexität erfassen und regulieren könne. Nur der sogenannte „freie Markt“ könne eine Rationalität gesellschaftlicher Steuerung verkörpern. Eine solche „Marktheologie“ entzieht der Demokratie die Grundlage, weil ihr zufolge unsere Gesellschaft nicht mehr demokratisch gestaltet werden kann. Redet man Menschen ein, dass ihre gesellschaftliche Realität grundsätzlich einer Verstehbarkeit und Kontrolle entzogen sei, fördert dies die Entstehung von Ohnmacht und Angst. Nach der neoliberalen Lehre vom „unternehmerischen Selbst“ muss sich der Mensch an die Bedingungen des freien Marktes anpassen, sich also in permanenter Konkurrenz gegen andere behaupten. Der damit einhergehende Verlust an sozialer Bezogenheit führt zu Stress und Überforderungsgefühlen. Wenn Beziehungen vornehmlich als Konkurrenz erlebt werden, haben Gefühle von Bezogenheit, Solidarität und Gemeinschaft keinen Platz mehr. In einer durch Konkurrenz vereinzelten Gesellschaft kann sich ein Mensch nicht mehr in der Not als gehalten erleben. So leben wir mittlerweile in einer Gesellschaft der sozial und politisch Vernachlässigten, der Ungehaltenen. Die Wirkung dieses Nicht-Gehalten-Werdens zeigt sich in Gefühlen eines im Wortsinne Ungehaltenseins bis hin zu Ärger und schließlich Wut. Genau diese Gefühle artikulieren sich mehr und mehr, unüberhörbar, unübersehbar auf der Straße, in den sogenannten „sozialen Medien“. Wir leben in einer „ungehaltenen Gesellschaft“. „Erfolg“ ist ein Schlüsselbegriff des Neoliberalismus und bedeutet für ihn vor allem eine Anpassungsleistung an die Marktverhältnisse: Wer oben ist, sei daher zu Recht oben. Wer unten ist, sei zu Recht unten. Dies verschleiert aber die tatsächlichen Verhältnisse. Dass mit dem erreichten Erfolg häufig eine Verachtung des Schwächeren einhergeht, ist psychoanalytisch erklärbar.

Woher kommt die hohe Akzeptanz dieser Erzählungen?

Die permanente Wiederholung bewirkt tendenziell die Akzeptanz des Gesagten. Die von außen kommenden Anforderungen werden zu inneren, zu eigenen. Dies führt jedoch zu einer Dauererfahrung von Überforderung und anschließender Ohnmacht sowie zur verstärkten Neigung, am Status quo festzuhalten. Die Bereitschaft, in Gemeinschaft solidarisch gesellschaftliche Verbesserungen bewirken zu wollen, ist dadurch geschwächt.

Woher kommt die Neigung, am Status quo festzuhalten, statt ihn kritisch zu hinterfragen und aktiv zu verändern?

Unsere natürliche Neigung, das Vertraute nicht verlieren zu wollen, wird erhöht, wenn wir Unsicherheit und Bedrohung und damit Ängste spüren. Dies geschieht in einer Situation, die als belastend, unveränderbar und unausweichlich interpretiert und erlebt wird – eben weil sie angeblich durch die „Naturgesetzlichkeiten“ des freien Marktes bestimmt ist. Genau darauf zielt die neoliberale Rahmenerzählung. Und genau deshalb hat sie trotz der mit ihr verbundenen sozialen Verwerfungen paradoxerweise zu einer hohen gesellschaftlichen Duldung oder sogar zu Zustimmung geführt. Und damit zu einer sich selbst erhaltenden und verstärkenden Spirale gesellschaftlicher Resignation.

Nachdenken hilft aus diesem Dilemma nicht heraus?

Diese affektiven Dynamiken geschehen überwiegend unbewusst und lassen sich daher rein kognitiv nur wenig beeinflussen. Nachdenken ist dennoch wichtig. Es hat aber am ehesten Aussicht auf Erfolg, wenn es in Gemeinschaft und solidarisch erfolgt, auch weil die Gemeinschaft Halt und damit Sicherheit gibt. Dies zeigt die lange Geschichte sozialer Bewegungen. Als Einzelne sind wir diesen Einflüssen chancenlos ausgesetzt.

Gibt es in dieser Hinsicht nicht auch erhebliche individuelle Unterschiede?

Ja, die gibt es sicherlich. Die Verarbeitung von Angst und Unsicherheit gelingt umso besser, je stabiler und stärker die psychische Struktur ist. Einen entscheidenden Einfluss hat dabei Anerkennung und Wertschätzung in guten Beziehungen. Nur so kann sich ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln. Ein kräftiges, selbstsicheres Selbst ist seiner Wahrnehmungen und seiner Gefühle sicher. Es nimmt folglich eine äußere Bedrohung auch als von außen kommend wahr. Ein schwaches, unsicheres Selbst nimmt die Bedrohung eher verzerrt und aufgrund der eigenen Ängstlichkeit intensiver wahr, sucht den Grund für die Bedrohung häufig bei sich. Ein schwaches Selbst muss sich früh schützen, oft durch ein „falsches Selbst“ und durch Identifikation mit den Stärkeren. Die Ursache für eine derartige Entwicklung ist ein gravierender früher Mangel an dem, was der große Psychoanalytiker Donald Winnicott „primäre Mütterlichkeit“ nannte.

Was ist „primäre Mütterlichkeit“?

Wir alle haben gute intuitive Vorstellungen von „Mütterlichkeit“. Winnicott meint damit eine bestimmte entwicklungsförderliche Haltung der Bezugsperson, die sich durch Einfühlung in die jeweiligen Entwicklungsbedürfnisse des abhängigen Wesens auszeichnet. Ich verwende gerne die Metapher einer „mentalen Nabelschnur“, die den Säugling und das Kleinkind mit der Bezugsperson psychisch verbindet, ihn psychisch nährt, und zwar über Einfühlung, die sich in allen Reaktionen, auch in der Sprache, zeigt. Dann können gesunde und stabile psychische Strukturen heranreifen. Die experimentelle Säuglings- und die Bindungsforschung haben hierzu höchst aufschlussreiche Einsichten bereitgestellt, welche psychischen Interaktionsbedürfnisse in der ersten Lebensphase erfüllt werden müssen und wie sich Mängel in der psychischen Versorgung auf die Entwicklung eines gesunden Selbst auswirken. Diese Einsichten bilden in psychoanalytischen Behandlungen mittlerweile bei bestimmten Störungen eine große Rolle.

Und woher kommt der Mangel?

Ein bedeutsamer Mangel an „primärer Mütterlichkeit“ entsteht durch eine psychisch nicht ausreichend stabile, eine – aus welchen Gründen auch immer – zu wenig einfühlsame Bezugsperson. Durch Zukunfts- und Existenzängste gestresste und überforderte Bezugspersonen können z. B. nicht in Ruhe für ihren Säugling da sein.

Um ein gesundes Selbst entwickeln zu können, braucht es also gute Beziehungen?

Ja, die psychischen Erfordernisse an die für eine gesunde Entwicklung eines stabilen Selbst erforderlichen Beziehungserfahrungen resultieren aus Grundbedürfnissen, die tief in uns allen angelegt sind: das Bedürfnis, Sicherheit, Anerkennung und Wertschätzung in einer Beziehung zu erfahren, das Bedürfnis „dazuzugehören“, aber auch das Bedürfnis nach einer Verstehbarkeit unserer sozialen Welt, nach Stabilität unserer gesellschaftlichen Situation und nach größtmöglicher Berechenbarkeit dessen, was uns morgen widerfahren könnte.

Wie sieht ein „falsches Selbst“ aus?

Das „falsche Selbst“ ist eine Art Anpassungsleistung an ungünstige Entwicklungsbedingungen. Das sich entwickelnde Selbst, das die für seine Ausreifung notwendigen Erfahrungen nicht machen kann, versucht, in einer Notentwicklung zu wachsen. Das wahre Selbst verbirgt sich mit seinen legitimen Entwicklungsbedürfnissen unter einer äußeren funktionierenden Schutzhülle. Es bleibt hungrig und trägt die erlittenen Traumatisierungen in sich. Das ist ein wichtiger Punkt, weil kein Kind einfach so Neurosen, Verhaltensstörungen oder psychosomatische Krankheiten entwickelt. All diese sind Hilfeschreie des wahren Selbst, Reaktionen auf psychische Mangelerfahrungen oder auf aktiv schädigende Umgebungsbedingungen. Da ein „falsches Selbst“ schließlich mehr und mehr die Person ausmacht, steht es einer weiteren psychischen Entwicklung im Wege, selbst dann, wenn die ursprünglichen schädigenden Bedingungen längst entfallen sind. Die bereits entstandene Struktur erlaubt nicht mehr die jetzige optimale Nutzung des früher Entwicklungsnotwendigen. Professionelle Hilfe kann die jetzt entstehenden Spannungen auffangen, neue gesunde Struktur aufbauen und schließlich die dann überflüssig gewordene, bislang tragende Struktur eines „falschen Selbst“ bearbeiten.

Welche Auswirkungen hat ein „falsches Selbst“?

Ein nicht gesund entwickeltes Selbst ist im Innern emotional labil, stressanfällig und ängstlich. Entweder entwickelt es eine Notautarkie. Oder es neigt dazu, den Schutz des Stärkeren zu suchen, sich mit ihm zu identifizieren und an seiner Stärke teilzuhaben. Das gilt besonders für eine Identifikation mit den als gesellschaftlich erfolgreich Angesehenen. Durch eine solche Identifikation hofft es, ebenso erfolgreich zu werden. Diese Identifikation führt dazu, dass Haltungen, Gefühle und Verhaltensweisen übernommen und gegenüber Schwächeren und weniger Angesehenen verteidigt werden. Daraus resultiert eine Neigung zur Verachtung all derjenigen, die als „Verlierer“ angesehen werden. Diese Fehlentwicklungen haben ihren Preis, sowohl individuell wie für die Solidargemeinschaft. Wir finden in unserer Gesellschaft eine deutliche Zunahme von Orientierungslosigkeit, Selbstunsicherheit mit Selbstwertproblematiken, Bindungs- und Identitätsstörungen, Depressionen, Zwangs- und Angststörungen, narzisstischen und Borderline-Störungen, Suchterkrankungen verschiedenster Art – von Arbeit, Sport, Sex bis hin zu Drogen –, Essstörungen, psychosomatischen Erkrankungen sowie Perversionen.

Sind diese Störungen häufig?

Ja, sie sind eigentlich in allen Lebensbereichen erkennbar. Jedoch sollten wir uns im Alltagsgebrauch vor Klassifikationen wie Narzissmus oder Borderline-Persönlichkeit sowie vor jeder Art von Psychopathologisierung hüten. Im Bereich der klinischen Psychologie besitzen sie einen diagnostischen Wert. In der klinischen Psychologie beziehen sich Merkmale, die diese Störungen kennzeichnen, vor allem auf folgende Phänomene: Grenzüberschreitungen, Gefühllosigkeit, mangelnde Empathie, anscheinend fehlende Scham- und Schuldgefühle, Neigung, andere als Objekt zur Verwirklichung eigener Bedürfnisse zu betrachten, und Manipulation anderer Menschen. Unter den in Wirtschaft und Politik Erfolgreichen finden sich, wie zahlreiche Studien zeigen konnten, überproportional viele Menschen mit solchen Eigenschaften. Ihnen fehlt die wirkliche Bereitschaft, die Verantwortung für die Folgen ihrer Entscheidungen ganz konkret zu übernehmen – und nicht nur verbal. Sie scheinen unverwundbar, weder Stress noch moralische Normen scheinen sie zu tangieren – ein „Überlebensvorteil“ im Kampf um Karriere.

Konnten Sie in Ihrer psychotherapeutischen Praxis eine deutliche Zunahme wahrnehmen?

Ja, das konnte ich. Oftmals leiden diese Menschen an Depressionen, an Einsamkeitsgefühlen sowie an diffusen Gefühlen der Leere und Sinnlosigkeit. Oder auch an eskalierenden, sich wiederholenden Beziehungsproblemen, an mangelnder Impulskontrolle bis hin zu ausagierten Aggressionen gegen andere sowie an selbstdestruktivem Handeln.

Gibt es wissenschaftliche Studien, die eine Zunahme solcher Persönlichkeitsstrukturen belegen?

Diese Zunahme wird schon seit den 1970er-Jahren immer wieder beschrieben: von Christopher Lasch in seinem Klassiker „Das Zeitalter des Narzissmus“, von Arno Gruen, Horst Eberhard Richter und von Alain Ehrenberg in „Das erschöpfte Selbst“. Auch empirische Erhebungen zeigen regelmäßig diese Zunahme. Kürzlich wies die „American Psychological Association“ (APA) darauf hin, dass in den USA in den letzten Jahren der Bedarf an psychotherapeutischen Behandlungen für Angststörungen und Depressionen massiv gestiegen ist. Ähnlich sieht die Situation auch in Deutschland aus.

Es ließe sich mangels Therapeuten nur ein geringer Teil der Bevölkerung professionell therapieren. Wie können wir trotzdem aus dem Dilemma herauskommen?

Der wirksamste Weg wäre, die gesellschaftlichen Ursachen solcher Störungen zu beseitigen, statt allein das Individuum für die psychischen Folgen verantwortlich zu machen. Die ambulante adäquate psychotherapeutische Versorgung der Bevölkerung ist höchst defizitär – offensichtlich ist sie politisch nicht wirklich gewollt. Stattdessen wird auf medikamentöse Versorgung gesetzt sowie auf stationäre Behandlungen, ein Drehtürphänomen, das hohe finanzielle Kosten bedeutet und die Menschen bestenfalls ruhigstellt. Im ambulanten Bereich wird meist mit kurzen Therapien behandelt, statt langfristig in länger andauernden analytischen Therapien gesunde Strukturen aufzubauen. Lieber zielt man darauf, kurzfristig die berufliche und gesellschaftliche Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Dabei wird vergessen, dass psychische Störungen in der Regel gesunde Reaktionen der Psyche auf psychisch ungesunde gesellschaftliche Bedingungen sind. Diese Bedingungen ließen sich jedoch nicht ändern ohne sehr grundsätzliche Änderungen von Wirtschaft und Gesellschaft, insbesondere ohne eine radikale Abkehr von einer Ökonomisierung aller gesellschaftlichen Bereiche. Dies alles bedeutet nichts Gutes für eine Vielzahl psychisch Kranker.

Ein Teil des Linksliberalismus fällt derzeit durch eine aggressive Identitätspolitik auf. Ist dies für eine positive Entwicklung dienlich oder eher schädlich?

Hier haben berechtigte Anliegen ungute und sozial zersetzende Formen angenommen. Der alte Kampf gegen jegliche Diskriminierung war stets ein wesentlicher Teil emanzipatorischer Bewegungen. Als Reaktion auf Diskriminierungserfahrungen haben seit jeher Minderheiten um die Anerkennung des eigenen Selbstverständnisses und für die Beseitigung der schädigenden gesellschaftlichen Bedingungen gekämpft. Die gegenwärtige Identitätspolitik von immer enger definierten Gruppen Diskriminierter will den identitätsstiftenden eigenen Opferstatus anerkannt haben. Je stärker durch den Neoliberalismus in einer zunehmend fragmentierten Gesellschaft Gefühle von Gemeinschaft verloren gingen, umso stärker wurde das Bedürfnis, andere Wege eines Gefühls der Zugehörigkeit zu finden – und zwar hier durch einen Kampf um eine Anerkennung geteilter Leidenserfahrungen der jeweiligen Gruppe. Dieser Kampf wird dabei mit einem wachsenden moralischen Rigorismus geführt. Eine aggressive Identitätspolitik fördert zwangsläufig eine gesellschaftliche Fragmentierung – und hat dies in den vergangenen Jahrzehnten auch getan. Identitätspolitik ist also ein ungeeignetes, wenn nicht gar schädliches Mittel, um die Ursachen von Diskriminationserfahrungen zu beseitigen und verloren gegangene Gefühle von Solidarität und Zugehörigkeit wiederherzustellen. Und Arbeitslose sowie in unsicheren und unzureichenden Beschäftigungsverhältnissen Arbeitende kommen in den identitätspolitischen Anerkennungskämpfen ja kaum vor. Bei ihnen geht es schlichtweg um finanzielles Ausgebeutetwerden – und eine damit nicht mögliche Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Hängen Identitätspolitik und Neoliberalismus zusammen?

Zumindest fällt das Aufkommen von Identitätspolitik eng mit dem Aufkommen des Neoliberalismus zusammen. Und da Identitätspolitik zur Stabilisierung neoliberaler Verhältnisse beiträgt, wird sie in der Literatur auch als eine sich progressiv gebende Form des Neoliberalismus bezeichnet, als „progressiver Neoliberalismus“. Die Heftigkeit und die häufig aggressive Spaltungsenergie, die oftmals identitätspolitische Debatten kennzeichnen, deuten darauf hin, dass es hier augenscheinlich eher um eine moralische Selbstaufwertung geht als um ein Bemühen, diejenigen gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend zu ändern, die zu derartigen Diskriminationserfahrungen führen.

Worauf ist bei einer gesellschaftlichen Transformation zu achten, damit sie gelingt und human bleibt?

Dazu muss man wohl auf zwei Ebenen zugleich ansetzen: auf der Ebene eines jeden Einzelnen und auf der Ebene des Politisch-Gesellschaftlichen. Jede dieser beiden Ebenen erfordert eigene Methoden und Wege. Einen Aspekt gibt es, der einen psychoanalytischen Therapieprozess mit bindungstraumatisierten Patienten und einen gesellschaftlichen Prozess radikaler Reformen verbindet: In beiden Fällen müssen wir sozusagen ein Schiff, das in wichtigen Funktionen beschädigt ist, auf hoher See für eine sichere Weiterfahrt von Grund auf erneuern und reparieren, was noch rettbar ist. Wir können dabei natürlich nicht einfach alles Defekte wegreißen. Das Schiff würde sinken. Wir müssen also behutsam neue tragende Strukturen errichten und dann Stück für Stück die defekten wegnehmen oder schließlich direkt ersetzen. Das gilt für die individuelle Ebene ebenso wie für die gesellschaftliche. Bei der gesellschaftlichen Ebene kommt jedoch noch etwas anderes hinzu: Es liegt in der Natur von zerstörerischen Machtverhältnissen, dass sie sich nicht konstruktiv Stück für Stück ersetzen lassen. Denn der Widerstand derjenigen, die von ihnen profitieren, ist zu groß, wie die Geschichte zeigt. Hier müssen wir die demokratischen Mittel eines solidarischen kollektiven Handelns kräftigen und verteidigen und weiterhin die sozialen Kämpfe führen, die erst all die sozialen Errungenschaften hervorgebracht haben, die uns so viel bedeuten.

Frau Bergmann-Mausfeld, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.

Buchtipp

Martin Wendisch (Hrsg.)

Martin Wendisch (Hrsg.)

Kritische Psychotherapie

Interdisziplinäre Analysen

einer leidenden Gesellschaft

Hogrefe, Februar 2021

496 Seiten, 59.95 Euro

978-3-456-85989-7